Archive for the 'おでかけ' Category

3月

30

3月25日(水)の午前8時半に錦帯橋の開花標準樹の確認を目的に散策致しました。

当日は肌寒く、まだ開花していませんでしたが、つぼみがふくらんだ状態でした。くまなく一帯を観察して、一輪咲いた桜を発見しました。途中で知り人に周辺の桜状況を聞いてみたら一部では気温の差で開花した場所もあるそうです。今週の土曜日までには開花しそうです。

|

|

|

| 開花標準樹 岩国市 | 標準樹の様子(つぼみ状態) | 一輪開花しています。 |

|

|

|

| 出店も準備万端 | 岩国錦帯橋鵜飼音頭 | うかいの宿という高張の城下町・・・ |

|

|

|

| 久能寅夫先生像 | 参議院議員 重宗雄三像 | 重宗雄三碑(明治二十七年岩国市生まれ) |

|

|

|

| 錦帯橋廃材のかけ橋(吉香公園内) | 田島直人氏(三段跳びメダリスト) | 田島直人氏(立志の碑) |

|

|

|

| 槍倒し松 | 岩国藩の負けず嫌いを表徴 | 岩流ゆかりの柳 |

|

||

| 佐々木小次郎の柳 |

さくらがつぼみの為、周辺を散策致し城山にも登ってきました。

代表的なさくらは、ソメイヨシノですが、ほとんどが接ぎ木で種からは出来ないそうです。また差し木でも条件等がそろえば育つそうです。さくらが愛される理由の一つは、下から見ると花が下を向いているので下からの眺めが綺麗です。下を向く事により、花粉が雨により流されることを防いでいます。

3月

30

3月8日(日)錦帯橋ロードレース大会が横山河川敷運動広場横の県道で開催され、ハーフ(男女別高校~39歳、40代、男子50代、60歳以上、女子50歳以上)、10㎞(男女別高校~39歳、40代、男子50代、60歳以上、女子50歳以上)、5㎞(男女別中学~39歳、40代、男子400代、60歳以上、女子50歳以上)、2㎞(男女別小学1・2年、3・4年、5・6年)で3500人が汗を流しました。中には、面白いキャラクターでの参加者もいました。高齢御夫婦で参加されて一緒にゴールされた方もいらっしゃいました。

|

|

|

| ゴール | ゴール目前の走者 | コスプレランナー |

|

|

|

| コスプレキャラ | 頑張れー | 河川敷風景 |

3月

20

障がい福祉サービス事業所(光市)

施設利用者数は現在61名(18歳以上)で段ボール(リサイクル品の選別)、古紙分別作業やコーヒー作業、手芸品製作(室内箒、お手玉、椅子)、清掃委託作業、仕出し作業(弁当)、ダスキン交換、観光農園維持管理請負などを行っている就労支援B型サービス事業所です。

古紙分別作業や段ボール(エココンポスト)、古紙分別作業後の不要品は市に無料で回収を依頼しているそうです。市の人口は約5万人だと思うのですが、リサイクル回収には驚きました。また利用者は全員送迎で通っていて賃金も作業の早い人も遅い人も同じ賃金で、一人3万円を目標に頑張っています。

コーヒーの焙煎機もありましたが、現在では焙煎した豆を仕入れて、豆を挽いています。作業場はコーヒーの香りでいっぱいでした。一般用にコーヒーパックやフィルター用のコーヒーも販売しています。

3月

20

岩国藩鉄砲隊の砲術演武が錦帯橋鵜飼広場で行われていました。当日は錦帯橋ロードレース大会と重なり大勢の見物客が各地から来られ演武を見とれていました。演武終了後に興味のある家族に火縄銃の説明をしていました。子どもに銃の重量感や各部の名称等の説明を行い終了後に子供さんを含めご家族全員で記念撮影。ハイ・チーズ・・・

火縄銃の主な名称は、火縄を挟む火ばさみ、的を射抜く元目当て、鉄砲の先の巣口、火薬を筒先から中に押し込む拍子、引き金の誤発射を防ぐ火ぶた、それを止めている胴金、火ばさみを支えるカラクリ、引き金を取り巻く用心金などの部品が有ります。火薬を入れる胴乱は木製紙張りで岩国藩の家紋入りでした。隊員は現在約30名で初演武は昭和62年に発会式を行ったそうです。海外にも行かれたそうです。

|

|

| 鉄砲隊員に指示を出している。 | 鉄砲隊員の整列(休憩) |

|

|

| 観光客(ご家族)に火縄銃の説明 | 火縄銃を構えている処です。 |

3月

19

市民公開講座が2月21日の土曜日の午後岩国市民会館で開催されました。

「障害者の就業について」の講演で山口県障害者就業センターの山口氏の講演に続いて社会福祉士の吉浦氏の「親亡き後の暮らしを考える」をテーマに開催されました。

講演は、「岩国市高齢障害課」が講演を「岩国手をつなぐ育成会」に依頼して今年度(平成26年)最後の講演でした。障害者就業支援センター蓮華のセンター長であります藤中さんの挨拶で進められ山口氏による山口県障害者就業支援センターの場所や事業内容についての説明があり、具体的な支援の流れや、障害者を使用する企業側もジョブコーチ等を通じて個人、一人ひとりに適した指導や訓練などきめ細かい障害者就業支援活動を行っている様子がわかりました。黒子に徹して必ずしも就業に結び付かない事もあるそうです。

平成17年に自立支援法から現在の総合支援法に変わり、時代も福祉から就労に時代の流れの変化の中で、障害者の尊厳を守りながら山口県内で昨年度160名以上の方が障害者施設から一般企業に就職されたそうです。家庭内の生活習慣の改善なども指導して就職活動に取り組んでいます。

つづいて「親亡き後の暮らしを考える」の演題で社会福祉士の吉浦氏の講演がありました。

家庭環境や障害の内容、悩み等同じ例はないし、悩みに軽い、重いもなく全て重いものと感じている。自分だけで心配事を抱えこまず、思い切って親族や回りの人や色々な機関に相談してみる事で何をしたらいいかが解ってくるそうです。法定後見人にも補助と補佐があり、任意後見制度もあります。任意は公正証書契約と後見監督人の選任(家庭裁判所)などがあります。判断能力が十分なうちに信頼出来る方に決めておく事も大切です。良く考えないと、メリット、デメリットがあるので必ずしも良いことばかりでは無いようです。

考え過ぎても取り越し苦労ばかりで、悩み過ぎるよりは、成る様に成ると気楽に考える事も必要だと感じました。人生思い通りに行かないのも人生じゃないかと思いました。

|

|

| 発達障害者就業支援カリキュラム | 職場適応援助者(ジョブコーチ) による支援事業 |

|

|

| ジョブコーチ | ジョブコーチ支援のイメージ |

3月

19

3月8日(日)岩国・錦帯橋内裏ひなまつりを覗いてみました。

岩国市岩国1丁目~2丁目一帯を会場として城下町残る雰囲気の店舗や民家の軒先などで各種ひな人形が飾られ、ひなまつりが有りました。うどん屋さん(ガンダーラ)を右手に見てピンクの岩国ひなまつりの幟旗が立っているところが会場で15日まで開催されます。地元の市民活動団体「岩国まちづくり桜の会」が開いているそうです。

|

|

|

| 目印の旗です。 | 軒先の内裏ひなです。 | |

|

|

|

| 地元の高校生も応援しています。 | ||

|

|

|

|

|

|

3月

19

伊藤博文公は天保12年9月2日に熊毛群束荷村(現光市大字束荷)に生まれる。幼少名は林利助で9歳萩に移るまでこの地で過ごした。14歳で伊藤家の養子になり「伊藤」姓を名乗り、名を「俊輔」と改める。明治元年「伊藤博文」を名乗る。萩に移ってから松下村塾で高杉晋作や木戸孝允らと共に吉田松陰に学ぶ。その後、討幕運動に加わり、高杉晋作らと英国公使館焼き討ちに参加する。23歳の時に井上肇ら4人とイギリスへ渡りロンドン大学で学ぶ。留学から半年、長州が外国船砲撃の企てを知り、井上肇と共に止めさせる為に帰国するが止める事が出来ませんでしたが、四国連合軍との講和会議通訳として出席する。

新しい国づくりに尽力を尽くし、明治維新後は、兵庫県知事、法制局長官、参事院議長など、明治政府の要職を歴任し、明治18年、内閣制度が創設されると、初代内閣総理大臣に就任し、軽4回その職を務める。その後も枢密院議長として日本帝国憲法の制定、近代国家の基礎を築きあげる。明治42年ハルピン駅(現中国)で狙撃され69歳の生涯を閉じる。

|

|

|

| 伊藤公資料館観光案内 | 伊藤博文公銅像 | 伊藤博文公の生家 |

|

|

|

| 産湯の井戸 | 伊藤博文公歴史 | 第90第内閣総理大臣 石碑 |

|

||

| 伊藤公石碑 |

2月

14

平成27年2月1日(日)10時から岩国市民会館でいわくに市民活動支援センター主催の市民カフェ2015が盛大に開催されました。

点字体験ブースで点字を体験してきました。初めて自分の名前をひらがなで点字を打ったのですが、指で点字を打つ個所を押さえていないと打つ場所がずれると点字になりません。

また、打つ方は凹で読む方は、凸で、頭で考えると疲れます。とりあえず少し練習をして、葉っぱの形の色紙に自分の名前を点字で打って、点字の木に貼りつけました。

女性が目立つ衣装を身にまとい、聞いてみるとチンドン屋と言っていましたが、太鼓や鐘は有りませんでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12月

17

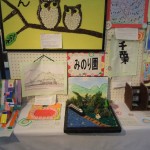

3日間開催の最終日の12月8日の9時の開場を待って、岩国市民会館の1階展示室に展示してある作品展を覗いて見ました。私が鑑賞したのは今回で3度目です。

今回作品展を見て思った事は、毎回作品展の作品に込める思いや作品展を心待ちにしている様子や、どんな作品を製作するのか色々と考えて製作した様子などが作品から伝わってきました。

前回は、ペットボトルのキャップを使った作品があり、キャップの色の多さや、数の多さに驚かされて、数も5000個以上はあったと・・・・前回の作品展の記憶を思いだしていました。

よく小学生の絵などは、最初の一人が絵を描き始めると、なんとなく他の生徒さんが同じ構図で書かれた絵を見かけます。

今回感じたのは、皆さんの折り紙を大きな模造紙に作品を貼りつけて一つの大きな作品にしてあるのですが、折り紙の一つずつを良く見ると折り方に個人の特徴があり、折り紙にもペン等で手書きもあり、細かいところを見ても楽しめ、また作品全体もまとまりが感じられ、素晴らしい作品ばかりでした。

画鋲に色を塗った作品があり、画材は梱包資材などで製作されていました。そんな素晴らしい作品をデジカメに収めて施設ごとに整理すると、参加施設数や生徒さんの規模数などがなんとなく解る感じがしました。

また作品から伝わる夢や希望などを感じ取ることが出来ました。作品の製作途中や、大きな作品を会場に搬入などの様子も少し覗いて見たい気もしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11月

27

10月28日にシンフォニア岩国で、内容は「心に響く笑いと涙の人生学」のテーマで2時半から約1時間半講演がありました。

初めに、会場の雰囲気を和やかに、空席以外は全部満席で、非常に有りがたい状態です。こんなに多くのお客様がいらして、どうしてですか?と主催者に聞いたら、無料だから多いのです。と言われたそうで、これが千円だったら3人位だろうと、最初から受講者を笑いに・・・

歌は下手なので、と断ったそうですが、結婚式での歌は、テレサ・テンの「別れの予感」を歌ったらハリ倒されました。また新築祝いで、「すきま風」を歌ったら出入り禁止など…

歌はへたです。あなたが入れ歯、私は差し歯… こんな調子で話され、前の受講者が笑い転げていました。

印象に残ったのは、遊び心は脳を活性化させるそうです。ネタ話では、具志堅用高さんに座右の銘を聞いたら、1.5、1.5と言われたそうで、左右の目と勘違いしたみたいです。具志堅さんのハブ(スネーク)などのネタ話もありました。葬式では孫一同と書いてあり、すごいね、ソフトバンクの孫さん一同からの花輪が…違います、あれはマゴ一同からの…。

印象に残ったのが、肛門を広げて笑う、肛門が大事、体で一番大事な所、肛門をしめましょう。幸せの門。違うね?…

死んだら開くのです。人生のお開きです。嘘だと思っている方…見て下さい。死んだら開らいています。笑う時は閉めましょう。開いたまま笑うと後ろを見たら大変なことに…。口はいいね。美味しいものを食べられて、肛門は糞切ばかりで…。

こんな調子で話されました。笑いも結構つかれますよ…。